01.

1月2日,自媒體“陶業時訊”報道稱“廣東博德精工建材有限公司因欠薪2000多萬一直沒有著落,員工被迫討薪”。

1月3日,“77度”進一步報道說,“此次討薪的是佛山市三水基地員工 。”

“早前,陽西縣人力資源社會保障局發文稱,已經為767名工人拿到了被拖欠的2275萬元工資。”

“目前,拖欠工資的陽西縣博德精工建材有限公司已恢復生產,部分工人回到了崗位工作。”

昨天,“廚衛頭條”的報道也講,“佛山市禪城區勞動人事爭議仲裁委員會發布的“仲裁裁決書”顯示:2022年11月初,該企業的240多名員工已經向相關部門提出勞動仲裁申請,請求裁決該企業支付員工的工資、提留、報銷款合計2000多萬元,案件于2022年11月14日已開庭審理。”

“裁決結果顯示,該企業需向員工支付工資超過2100萬元,但裁決結束后遲遲沒有執行到位,員工被迫討薪。 ”

事實上,博德精工欠薪之事,早有所聞。2022年相信不少了還在朋友圈看過葉榮恒董事長與員工互致的兩封措詞還蠻客氣的“公開信”。

總體來看,這一年下來,困頓中的員工對企業和政府方似乎都已給足了耐心,希望問題能夠逐步得到解決。

但到年尾,事情最后還是沒有被兜住。

02.

2021年下半年,恒大爆雷之后,半個建筑材料圈都身受其害。博德精工也是飽受拖累的企業之一。但是,整個陶瓷行業被欠款最多的并不是博德精工。有個別巨頭被套資金甚至達二三十個億。

而最終,被拖入年關勞資糾紛的卻是博德精工。這里面的原因究竟在哪里?所以,對博德精工的總結,可能還遠不只捆綁房地產這一條。

年尾的時候,一度盛傳許家印失蹤了。但最終謠言還是被擊破,許家印全年都在保交樓。這意味著,恒大還在放血。估計要放完為止。而這正是此輪經濟周期,政府處理企業公共危機的新思維。

其實,很多人可能沒有注意到,葉榮恒和博德精工也一直在堅持,努力恢復公司的造血功能。

比如12月16日,在云南昆明就召開了一次很重要的會議一一2023博德品牌經銷商年會。年會的主題是“不凡征程•再出發”。葉榮恒在會上作了重要講話,但具體內容不詳。博德品牌核心代理商,行業知名的大商惠泉美居集團創始人王國闖等也在會上講了話。

葉榮恒在2023博德品牌經銷商年會上講話

正當我們對2023博德精工重新出發解決問題充滿期待的時候,現在和雇主之間的那層窗戶紙還是被捅破了。

接下來,會不會出現通常的多米諾骨牌效應?這是外界普遍擔心的問題。只能衷心希望各方繼續保持理性、克制,尋找最佳解困之道。

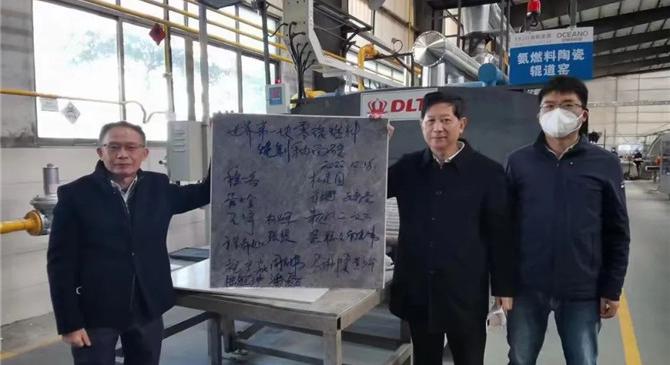

2023博德品牌經銷商年會現場

九位經銷商與博德品牌簽訂“投資入股協議書”

03.

毫無疑問,博德是一個在行業具有標桿意義的品牌。其“標桿性”還不是通常人們理解的所謂“高端品牌”,而是其對原創價值的持續追求。

十多年前,曾經風靡行業的“微晶陶瓷復合板”(微晶石)就是博德精工在2002年的原創。只是到了2013年左右,微晶石被后起的大理石瓷磚完全覆蓋,最后只剩下博德精工仍試圖以“倍麗精剛玉”賡續自己的傳奇。

關于博德品牌與微晶石跌宕起伏的20年,有太多的東西值得總結,但這并不是本文今天的任務。

在今年這樣一個特殊的年關,本文今天想“借題發揮”的是,吁吁全行業、全社會當下比以往任何時候都應該更加尊重企業家、珍惜企業家。

博德陽西基地

04.

時下,大家都在慶幸“大疫三年”就要翻篇了。但我估計大多數人都同意,這三年最悲催的是民企老板, 他們是最能扛的“天選打工人”。

舉一個博德精工之外的例子。2022年12月30日,盡管到處是“羊”,但我們有個巖板品牌照樣開年會。

這次令我最感動的是70后的集團大老板現在直接下場兼任巖板事業部總裁,與一班90后小哥哥、小姐姐打成一片,搞KPl。要知道大老板掌舵的陶瓷集團也是三五十個億的盤子。

關鍵時候,誰也不想輸,誰也不愿輕言退出,這就是老板群體的特質,你也可以說是所謂的“企業家精神”。

而且,往往是老板過去做得越大,越成功,他們穿越經濟周期的心情就越發的迫切。

沒辦法,這也是人性使然。

05.

我們把時間拉回到三四年前,從2019年再往下看。

2019年最特殊的地方在于,這一年大家開始預測:2019是未來十年最好的一年。

也是這一年,大家認為,生意已經步入“好人賺錢的時代”。

2019后三年抗疫歷史證明,大家的集體預測真是太準了。

那么進入2023,我們的集體認知又會有什么樣的提升?我覺得,那應該是,生意已進入新的“認知紅利期”。

也就是說,接下來做生意,首先要拼的首先是認知,而不是資金、技術和人才這些硬件。

為什么說是認知?而不是企業管理思想、運營方式等?

認知屬于意識形態范疇,而管理思想、運營方式等則是價值觀之下的工具理性,屬于術的范疇。

應該說,“術”層面的東西總是容易找到,而“認知范疇”的東西,要一下子弄明白反而很難

比如說,一個過去已經很成功的大企業集團,面對傳統業務板塊的衰退,如何帶領團隊打造增長的“第二曲線”?是恐慌性地跟風潮流,梭哈式地往未知地帶猛咂錢,還是先做好市場調研,謀定而動?

再比如,當“新物種”一時半會兒,還開不了花,結不了果,是停下來反思慎行,還是自已直接躬身入局?

而且還有,當承擔著賡續偉大傳統的“新物種”,已完全不符當下的審美風尚怎么辦,我們是否還要逆風而行?

所以,這三年更多地印證了一句話,大多數企業都是“時代的企業”。

相關文章

相關文章

頭條焦點

頭條焦點

精彩導讀

精彩導讀