編者按

2013年11月18日,《石灣陶瓷史》(當(dāng)代部分)編委會(huì)正式成立。經(jīng)過(guò)兩年多的努力,編輯部對(duì)石灣陶瓷史的考察、研究已經(jīng)取得一定進(jìn)展。為了拋磚引玉,激發(fā)業(yè)界對(duì)《石灣陶瓷史》編撰工作更多的關(guān)注、關(guān)心和支持,編輯部從今天開(kāi)始,在華夏陶瓷網(wǎng)公眾號(hào)開(kāi)設(shè)“史海鉤沉”欄目,并公布方便聯(lián)系的QQ郵箱529803433。希望廣大熱心網(wǎng)友、讀者,尤其是業(yè)界行尊、專(zhuān)家、企業(yè)家、老板以及傳媒界的朋友們不吝賜教,幫忙解疑釋惑!

南宋晚期:石灣陶瓷發(fā)展重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)

石灣陶器起源于新石器時(shí)代,1977年河宕舊墟貝丘遺址的發(fā)掘證明了早在五千年前的新石器時(shí)代,石灣一帶就居住了制陶業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)的原始農(nóng)業(yè)部落。

南宋晚期是石灣歷史上的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。此時(shí),金人南下,大批中原人因戰(zhàn)亂遷徙到江西,在經(jīng)過(guò)南雄珠璣巷到廣東珠三角一帶。明嘉慶《廣東省志》說(shuō),“嶺南自古珠璣巷,僅南海衣冠多其子孫。”乾隆《南雄府志》也說(shuō),“廣州故家巨族,多由此遷居。”

從珠璣巷落戶(hù)石灣的有霍氏、羅氏、何氏等幾個(gè)大家族。其中霍氏落腳在白牛崗(現(xiàn)名鎮(zhèn)崗),羅氏在老鼠崗,何氏在章崗。霍氏源自山西霍州。霍州有霍州窯,與同時(shí)代陜西的耀州窯、河北的磁州窯、河南的賓州窯齊名。霍州窯位于現(xiàn)霍縣西南的陳村,也稱(chēng)“霍窯”或“彭窯”。霍州窯創(chuàng)燒于金,盛于元,主要產(chǎn)品為仿定窯類(lèi)型的白瓷。霍氏在霍州世代制陶為生,是傳承霍州窯的主脈。而由于霍州制陶者均尊舜帝為生,為紀(jì)念舜帝,石灣霍氏的一世祖霍正可(正可公),在石灣建立陶師廟。到第十代霍以善(以善公),建立了南風(fēng)古灶。

到了明代,石灣已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)綜合性陶瓷生產(chǎn)基地。當(dāng)時(shí)的石灣陶瓷器有三類(lèi):一類(lèi)是日用陶瓷,包括燃煮器、飲食器、容貯器、燈盞、燭臺(tái)、文房用具以及枕頭等;二類(lèi)是美術(shù)陶瓷、有花瓶、花盆、金魚(yú)缸、玩具等;三類(lèi)是園林建筑陶瓷,如琉璃瓦、造型瓦脊、色釉欄桿、華表、柱筒等,且憑籍高超的工藝水平很高,贏(yíng)得了“石灣瓦,甲天下”的美稱(chēng)。

明代石灣陶業(yè)發(fā)展的兩個(gè)重要因素是交通便利和陶土比較豐富。古代中國(guó)有官窯與民窯之別,石灣窯正是后者。明代官窯水道漸趨淤淺,水運(yùn)交通中心不得不移至佛山和石灣。佛山與石灣相連,汾江和東平河直通廣州,產(chǎn)品運(yùn)往廣州出口十分便利。

石灣最早的陶土和崗砂

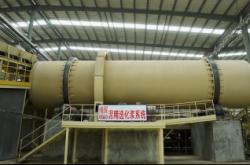

石灣陶器產(chǎn)自“石灣窯”。“石灣窯”通常指石灣江(東平河)東北岸,大帽崗以西,海口以東,瀾石以北約 1 平方公里的狹長(zhǎng)地帶。該地陶土和崗砂蘊(yùn)藏豐富,是燒窯的佳處。

陶器主要原材料包括陶泥、長(zhǎng)石、石英、高嶺土等,而石灣主要產(chǎn)陶泥和石英,陶泥主要是黑泥、白泥,石英則以崗砂為主。

石灣陶瓷所用的泥土,大致分為陶泥與瓷土兩大類(lèi),陶泥產(chǎn)自本地,瓷土從外地采購(gòu)。石灣陶泥采自本鎮(zhèn)東南北三方面的山崗和東平河西岸磨茍崗等約40多個(gè)低矮山崗,這些山崗下面蘊(yùn)藏著大量的陶泥,此外,瀾石也有陶泥,也供應(yīng)石灣陶業(yè)所需。但本地陶泥不足以滿(mǎn)足需求,就從東莞、番禺、南海等地運(yùn)進(jìn)。

石灣陶土含鐵量高于宜興陶土,含鋁量約為20-23%,受火度不及瓷土,須在1000度-1050度燒成,火候過(guò)膏陶器則會(huì)燒歪變形。但若摻入適量的細(xì)砂或瓷土,其受火力則可以適當(dāng)增加。

石灣崗砂也叫山沙。上海人民美術(shù)出版社1992年5月出版的《中國(guó)陶瓷·石灣窯》說(shuō):“石灣山沙,產(chǎn)自大帽崗、小帽崗、顯廟崗、寶塔崗、千秋崗等地,其色金黃,燒成則白,為其特點(diǎn)。山沙為構(gòu)成石灣陶坯之必需原料。”山沙,其色金黃,燒成則白,為其特點(diǎn)。山砂即崗砂為構(gòu)成石灣陶坯之必備原料。

現(xiàn)在的石灣大帽崗風(fēng)景

另?yè)?jù)記載,除上述大帽崗等山崗?fù)猓テ垗彙⑸徸訊彙?lái)翔崗、龍崗、莘村崗、七星崗、大松崗、茶崗、正隆崗、盤(pán)龍崗、蒙清崗、狗頭崗、馬頭崗、馬尾崗、獅崗、龜崗、駟馬崗等也是陶瓷原料的挖采之地。

石灣崗砂的質(zhì)地優(yōu)良,是石灣特有的制陶原料,主要成分為石英,也就是二氧化硅。崗砂中含二氧化硅84.38%,三氧化二鋁為11.11%,三氧化二鐵約1.02%,一氧化鈣0.30%,還有氧化鎂、氧化鉀、氧化鈉等。

王借崗西臨東平河、北靠汾江。近年,考古工作者還在王借崗?fù)诰虺龉鸥G址,出土了較為完整的醬黃釉碗等遺物,經(jīng)鑒定,與石灣大帽崗、小礦奇石等處出土唐宋古窯遺物如出一系。

雖說(shuō)石灣一帶山崗、水田的陶瓷原料蘊(yùn)藏非常豐富,但到了明清時(shí)期開(kāi)始,有的山崗就已因采掘沙泥而逐漸被削低削平,甚或最終消失了。明清時(shí)代由于石灣陶瓷業(yè)異常興旺,對(duì)陶泥、崗沙的需求量極大。于是,一方面,陸續(xù)從東莞等地大量運(yùn)進(jìn)陶泥,另一方面,則在本地大挖亂挖崗沙,是以早在明代就有示碑禁挖崗沙的先例。比如,清道光《南海縣志》上就記載:“大帽崗東南下二里為五顯廟崗,廟內(nèi)有明永歷間禁挖崗沙碑示”。

據(jù)親歷者回憶,一些山崗上曾經(jīng)采掘崗沙而形成的沙井:三面筆直的懸崖立面,一面是供運(yùn)輸?shù)男逼拢恍┗膹U的沙井里常積著水,而水總是清澈而冰涼的。

上世紀(jì)90年代后優(yōu)質(zhì)黑泥基本耗盡

黑泥在英國(guó)稱(chēng)球土,名字起源于這種泥含有腐植酸,可以團(tuán)成球曬干后運(yùn)輸。黑泥的產(chǎn)生年代基本上是在第三紀(jì)和第四紀(jì),第四紀(jì)是166萬(wàn)年前。黑泥的形成有三個(gè)條件———水、土、木,土指高嶺土,水指大江大河,木指有機(jī)物或腐植酸,雨水將高嶺土和樹(shù)木沖刷到江河的中下游沉淀陳腐風(fēng)化166萬(wàn)年,就形成了黑泥。

廣東的黑泥因?yàn)槠涓唣ば浴⒏甙锥取⒁捉饽z等優(yōu)良特性被國(guó)內(nèi)外陶瓷企業(yè)普遍認(rèn)可。廣東最早開(kāi)采黑泥的佛山、中山和番禺三地,到上世紀(jì)90年代,因?yàn)檗r(nóng)田、工業(yè)及城市用地的需要,已被限制開(kāi)采。目前,廣東優(yōu)質(zhì)黑泥主要產(chǎn)在惠州、茂名和江門(mén)。

“石灣公仔”的原材料主要為黑泥、白泥、紅泥和崗砂。20世紀(jì)80、90年代,由于建筑陶瓷高速發(fā)展,石灣的陶瓷原料中心的地位已不明顯,特別是近距離的廉價(jià)的優(yōu)質(zhì)黑泥和低溫瓷基本耗盡。

由于做紅坯磚的原料豐富,石灣建筑陶瓷發(fā)展早期曾經(jīng)發(fā)展過(guò)紅坯磚,但受“白坯高檔、紅坯低檔”等思想的影響,紅坯磚不得不中途夭折。瓷磚底坯顏色是紅色的瓷磚,被稱(chēng)為紅坯磚。在瓷磚的生產(chǎn)過(guò)種中決定坯體顏色的是構(gòu)成坯體原料中鐵、鈦氧化物的含量,當(dāng)鐵、鈦氧化物在原料中的含量很高時(shí),在高溫下發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)使焙燒后坯體呈現(xiàn)的顏色很深,顯示為紅色,乃有此稱(chēng)謂。 (未完待續(xù))

相關(guān)文章

相關(guān)文章

頭條焦點(diǎn)

頭條焦點(diǎn)

精彩導(dǎo)讀

精彩導(dǎo)讀